安田の糸あやつり人形芝居

県指定無形民俗文化財

指定年月日:昭和51年3月16日

所在地:周南市大字安田

地図<外部リンク>

時代:江戸時代

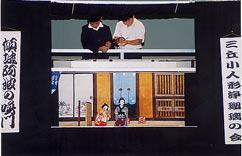

安田の糸あやつり人形芝居は、旧・三丘村に江戸時代から伝えられ、180年余りの歴史を持ちます。人形の大きさは、約50cmで、頭と両耳、両手につけた5本の糸を、上から一人の人が操って人形を動かします。

この芝居は、三丘領主の宍戸氏によって定められた安田市(やすだいち。毎月21日)の催し物として、行われたもので、諸国からやって来る商人のうちの四国・阿波の松尾某という人が人形を手作りして浄瑠璃を土地の人々に伝えたことから生まれたものといわれています。

戦前から戦中にかけて中断していましたが、戦後昭和21年(1946年)1月に三丘村内の有志が集まり、「三丘三和会」(みつおさんわかい)を組織して郷土の文化財として人形浄瑠璃の保存・普及に努め、昭和51年3月には、山口県無形民俗文化財に指定されました。

また、平成7年度(1995年)には、三丘小学校において、ふるさとの文化に誇りをもって生きぬこうとする心情を養うとともに、後継者としての素地をつくっていくことをねらいとした「三丘小人形浄瑠璃の会」を結成しました。

最近まで、この人形芝居は、安田の円通院で行われる8月7日の和霊大明神例祭に毎年奉納上演されていましたが、現在は、8月初旬に「三丘三和会」会員の主催により、「三丘小人形浄瑠璃の会」とともに、発表会を開いています。