国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせについて

資格確認書

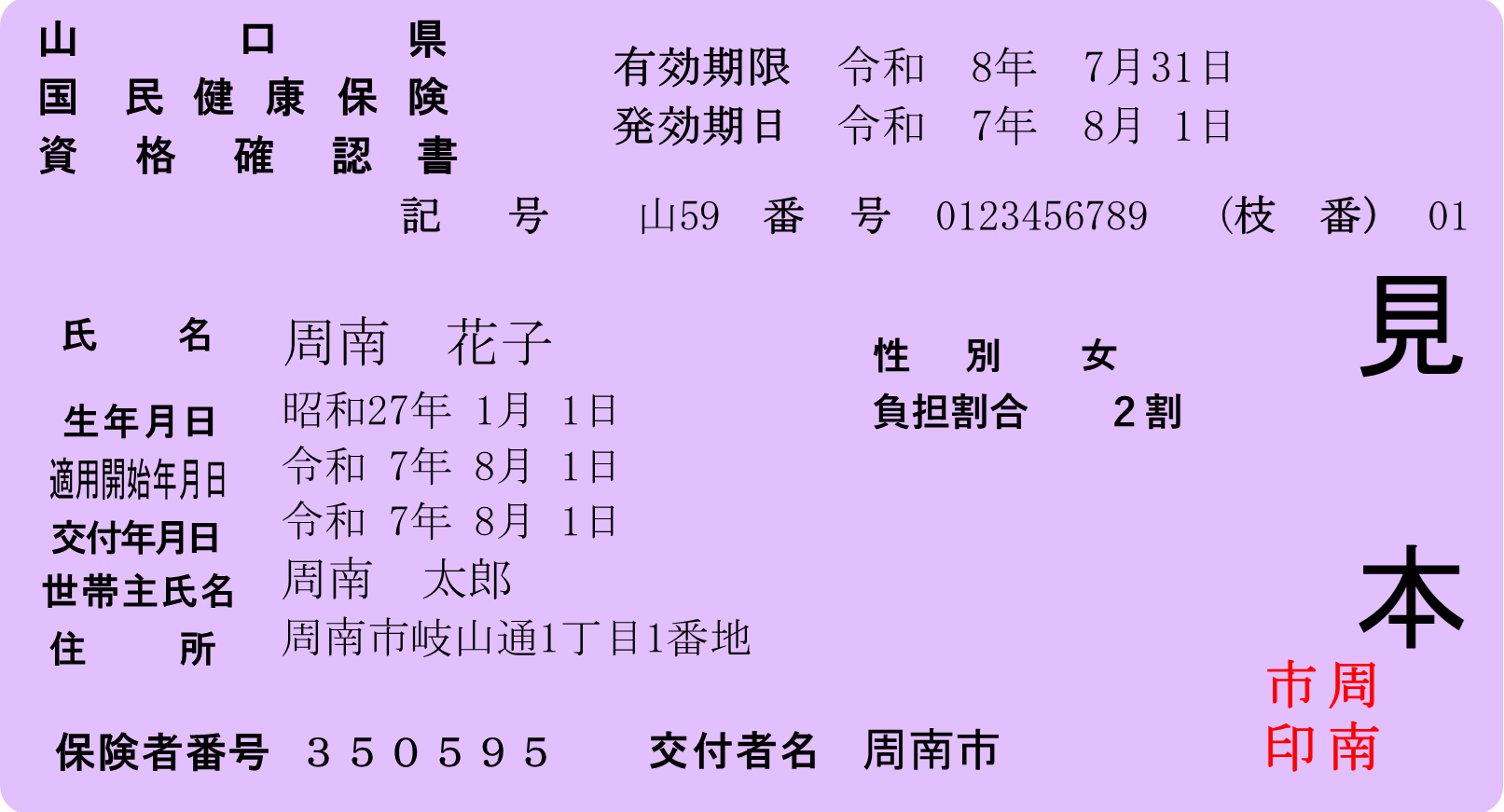

資格確認書は、マイナンバーカードに健康保険証の利用登録(以下、マイナ保険証)の無い方や利用登録を解除した方に交付します。最長1年毎の更新で7月31日までの有効期限となっています。70~74歳の被保険者については、一部負担割合(2割または3割)の記載した資格確認書を交付します。一部負担割合は前年中(1月~7月は前々年中)の収入などの状況で判定します。

利用登録の解除については「マイナ保険証の利用登録解除について」<内部リンク>をご覧ください。

参考:国民健康保険加入者向けリーフレット [PDFファイル/721KB]

1.更新方法

保険料に未納がない方

8月1日以降お使いいただく新しい資格確認書(紫色)を7月末までに、簡易書留郵便で順次送付します。(7月末までは、現在お持ちの保険証または資格確認書をお使いください。)

なお窓口更新を申し出された方は、ご希望された窓口で更新を行います。(土日・祝日は除く)

対象の方には改めて案内文書を送付しますので、案内文書に記載されている期間や窓口等をご確認ください。

保険料に未納がある方(特別療養費対象)

事業の休廃止や病気など、保険料を納付することができない特別な事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険料を滞納している世帯が対象になります。対象となりうる世帯に段階的な納付勧奨を行ったうえで、最終的に対象を決定します。

対象世帯には、資格確認書(特別療養)を7月下旬に簡易書留で送付します。

2.資格確認書の大きさ・材質

縦(54mm)×横(86mm)でキャッシュカードの大きさで、材質は裏をラミネート加工した紙製です。

※「負担割合」は70歳以上75歳未満の方のみ記載します。

3.その他

資格確認書の裏面について

臓器の移植に関する法律及び国民健康保険法施行規則の改正により、国民健康保険資格確認書の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。

- 臓器提供意思表示欄は、臓器提供の意思表示の方法・機会の拡大を図るために設けています。記入は任意であり、義務付けられているものではありません。

- 意思表示欄保護シール(記入面を隠すシール)が必要な方は、市役所保険年金課・各総合支所担当窓口・各支所に用意してます。

臓器移植に関するご質問お問い合わせは、

(社)日本臓器移植ネットワーク<外部リンク>まで

Tel:0120-78-1069

特別療養費対象者の医療機関等への受診方法

資格確認書(特別療養)を医療機関等へ提示し、いったん医療費の全額(10割負担)を医療機関等の窓口で支払います。

後日申請により保険給付相当額の払い戻しを受けることが可能ですが、原則滞納している保険料へ充てさせていただています。

●申請に必要なもの

・受診した医療機関等の領収書(原本)

・世帯主と療養者のマイナンバーが分かるもの

・世帯主名義の口座が分かるもの

・手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

資格情報のお知らせ

資格情報のお知らせは、マイナ保険証をお持ちの方がご自身の健康保険の加入情報を簡易に確認できるよう、新規資格取得時や70歳以上の方の負担割合に変更が生じた際に交付します。資格情報のお知らせは基本有効期限はありませんが、70~74歳の被保険者については、一部負担割合(2割または3割)を毎年判定しますので7月31日までの有効期限となっています。一部負担割合は前年中(1月~7月は前々年中)の収入などの状況で判定します。

マイナ保険証を利用できない医療機関等を受診される際は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを併せて提示してください。資格情報のお知らせのみで医療機関等を受診することはできません。

※マイナ保険証を保有している方で資格確認書の交付を希望される方は申請が必要です。原則、マイナンバーカードの紛失者、マイナンバーカードの返納予定者、マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者等に限ります。その他の理由で今後継続的に資格確認書の利用を希望される場合は、利用登録解除申請をする必要があります。

1.更新方法

保険料に未納がない方

8月1日以降の加入情報を確認できる新しい資格情報のお知らせを7月末までに、普通郵便で順次送付します。(7月末までは、現在お持ちの保険証またはマイナポータルにて加入情報を確認してください。)

資格情報のお知らせの窓口更新は基本なしとし、住所地や送付先設定住所へ郵送します。なお事前に申し出されている事由等で窓口更新の必要がある方には改めて案内文書を送付しますので、案内文書に記載されている期間や窓口等をご確認ください。

70歳未満の方

令和6年12月以降で一度も資格情報のお知らせを交付されたことのない方に送付します。

有効期限のないものであることから、一度きりの発行・更新となります。大切に保管してください。

70歳以上の方

8月1日以降の一部負担割合を記載した資格情報のお知らせを送付します。

有効期限は8月1日から翌年7月31日までです。

保険料に未納がある方(特別療養費対象)

事業の休廃止や病気など、保険料を納付することができない特別な事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険料を滞納している世帯が対象になります。対象となりうる世帯に段階的な納付勧奨を行ったうえで、最終的に対象を決定します。

対象世帯には、資格情報のお知らせ(特別療養)を7月下旬に普通郵便で送付します。

2.資格情報のお知らせの大きさ・材質

縦(296mm)×横(210mm)のA4用紙です。

3.その他

資格情報のお知らせの「臓器提供に関する意思表示」について

臓器の移植に関する法律及び国民健康保険法施行規則の改正により、「臓器提供に関する意思表示欄」を設けるようになっていますが資格情報のお知らせには記載されていません。

マイナンバーカード表面の下側に「臓器提供意思表示欄」がありますのでそちらをご利用ください。

- 臓器提供意思表示欄は、臓器提供の意思表示の方法・機会の拡大を図るために設けています。記入は任意であり、義務付けられているものではありません。

臓器移植に関するご質問お問い合わせは、

(社)日本臓器移植ネットワーク<外部リンク>まで

Tel:0120-78-1069

特別療養費対象者の医療機関等への受診方法

マイナ保険証を医療機関等へ提示し、いったん医療費の全額を医療機関等の窓口で支払います。

後日申請により保険給付相当額の払い戻しを受けることが可能ですが、原則滞納している保険料へ充てさせていただています。

●申請に必要なもの

・受診した医療機関等の領収書(原本)

・世帯主と療養者のマイナンバーが分かるもの

・世帯主名義の口座が分かるもの

・手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

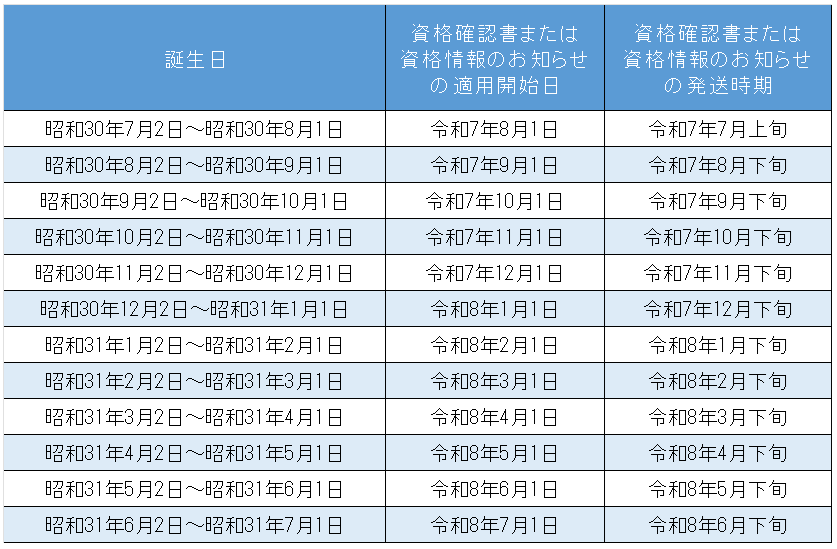

年度途中に70歳の誕生日を迎える方について

適用開始日について

70歳になる誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)1日より適用となります。

一部負担割合の記載された資格確認書または資格情報のお知らせは70歳になる誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)の下旬に住所地や送付先設定住所へ送付します。(※適用開始日が8月1日の方は、毎年7月に行う新しい有効期限の資格確認書または資格情報のお知らせの更新時に送付しますので、発送時期は7月上旬となります。)

また、資格確認書または資格情報のお知らせは発効期日(券面に記載)からのみ使用できますので、ご注意ください。

誕生日別の適用開始日と発送時期

窓口負担割合の判定について

医療機関での窓口負担割合は、「市県民税課税所得金額」をもとに判定します。ただし、判定により「3割」の方は、「収入金額」にて第二判定を行います。

※ 窓口負担割合の見直しについて

70歳から74歳の方の窓口負担割合は、法律上「3割」または「2割」となっています。これまで「2割」の方については、特例により「1割」となっていましたが、平成26年度に、世代間の公平性の観点から、この特例措置が見直されました。

1.70歳以上75歳未満の方・・・「2割」

2.70歳以上75歳未満で現役並み所得がある方 ・・・「3割」

現役並み所得とは

同一世帯に住民税課税標準額(総所得金額等から各種控除を引いた金額)が145万円以上ある70歳以上の国保被保険者がいる方です。

現役並み所得の方のうち収入判定により2割負担になる場合

上記現役並み所得の方で、前年中(1月から7月までは前々年中)の収入が以下に該当される方は、「2割」負担となります。

- 世帯内に70歳以上の国保加入者が本人のみの場合

本人の収入が383万円未満 - 世帯内に70歳以上の国保加入者が2人以上いる場合

加入者の収入の合計が520万円未満 - 世帯内に旧国保被保険者がいる場合

70歳以上の国保加入者と旧国保被保険者の収入の合計が520万円未満

※ここでの「収入」とは、年金収入額、給与収入額、不動産収入額、営業収入額などと、市・県民税が分離課税される土地や建物の譲渡収入額や株の譲渡収入額など市・県民税の課税所得額の計算上収入金額とすべき収入のことで、必要経費や控除額を差し引く前の金額の合計額です。ただし、退職所得に係る収入は除きます。 ※「3割」負担の人でも、同じ世帯にいる70歳~74歳の人の「前年中の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額」の合計額が210万円以下の場合、「2割」負担となります。

資格確認書または資格情報のお知らせの再交付

資格確認書または資格情報のお知らせを紛失・汚損・破損した場合には、再交付申請をしていただくことで新しい資格確認書または資格情報のお知らせの交付を受けることが可能です。

再交付の申請を行うことで、紛失した資格確認書または資格情報のお知らせについて再交付の申請をした日以降は無効である旨の公示をしますので、万が一悪用されても法的に責任を問われる心配はなくなります。(ご心配な方は警察へ紛失の届出をしていただくとよりご安心いただけます。)

再交付申請ができる場所

- 保険年金課

- 各総合支所(新南陽、熊毛、鹿野)の国保担当窓口

- 各支所

再交付申請ができる人

- 本人または同一世帯員

- 代理人

(代理人による申請の場合には委任状 [PDFファイル/228KB]が必要となります。)

(委任状を代筆する場合、申出書 [PDFファイル/150KB]が改めて必要となります。)

再交付した資格確認書または資格情報のお知らせの受取方法

本人または同一世帯員の申請による再交付の場合

即日交付(本人確認ができない場合は住所地に簡易書留または普通郵便で送付)

代理人の申請による再交付の場合

対象者の住所地に簡易書留または普通郵便で送付

(来られる方の本人確認確認書類及び委任状がある場合は即日交付)

支所での申請による再交付の場合

対象者の住所地に簡易書留または普通郵便で送付

※事前に送付先を設定している場合に限り、住所地以外への送付も可能です。

再交付申請に必要な書類

本人または同一世帯員の場合

- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

代理人の場合

- 対象者が作成した委任状

- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)