帯状疱疹予防接種について

帯状疱疹について

帯状疱疹は水痘(水ぼうそう)と同じ、水痘・帯状疱疹ウイルスによって起こります。

ストレス・加齢等により免疫力が低下することで、50歳以上の発症が約7割を占め、80歳までに日本人の約3人に1人が発症するといわれています。

発症すると、体の片側の一部にピリピリとした痛みが現れ、その部分に赤い発疹が出てきます。顔や目、頭にも出ることがあり、皮膚症状が治った後も、帯状疱疹後神経痛(PHN)と呼ばれる痛みが長期間続くこともあります。

帯状疱疹を予防するために

帯状疱疹の予防にはワクチン接種が有効です。水ぼうそうにかかったことがある人は、すでに水痘・帯状疱疹ウイルスに対する免疫を獲得していますが、年齢と共に弱まってしまうため、改めてワクチン接種を行い、免疫を強化することで、帯状疱疹を予防します。予防接種は帯状疱疹を完全に防ぐものではありませんが、たとえ発症しても症状が軽くすむという報告があります。

予防接種のほかに、食事のバランスに気をつける、睡眠をきちんととるなど、基本的な生活習慣を整えることが大切です。日頃からの体調管理を心がけましょう。

ワクチンの種類

接種できるワクチンは生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン)、組換え(不活化)ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)の2種類があり、医師に相談のうえご自身で選択いただきます。接種回数や接種方法、接種スケジュール、接種条件、効果とその持続期間、副反応等の特徴が異なりますが、いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。

帯状疱疹の予防接種についての説明書 [PDFファイル/199KB]

周南市が実施する帯状疱疹予防接種について

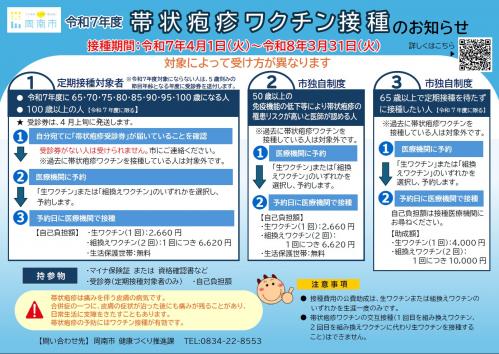

国の方針により、帯状疱疹ワクチンは令和7年4月から定期接種(予防接種法に基づく予防接種)に位置づけられます。対象者や実施方法は下記よりご確認ください。

令和7年度(4月1日以降)の定期接種対象者

令和7年度に65・70・75・80・85・90・95・100歳になる人

100歳以上の人

60~64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり日常生活がほとんど不可能な人

定期接種対象者に該当しない人のうち、下記に該当する人へ助成を行います。

令和7年度の周南市独自の助成制度の対象者

50歳以上で免疫機能の低下等により帯状疱疹の罹患リスクが高いと医師が認める人

65歳以上で定期接種を待たずに接種したい人(令和7年度のみ)

令和7年度帯状疱疹予防接種のお知らせ [PDFファイル/381KB]

令和7年度の予防接種

定期接種(予防接種法に基づく予防接種)

国の方針により、帯状疱疹ワクチンは令和7年4月から定期予防接種になります。

接種の対象となる(1)から(3)の年齢の人に、4月上旬頃に帯状疱疹予防接種受診券(ハガキ)を発送します。

| 接種期間 |

令和7年4月1日から令和8年3月31日 |

| 対象者 |

接種日において、周南市に住民票があり、過去に帯状疱疹ワクチンを接種していない、以下のいずれかに該当する人 (1)令和7年度に65歳になる人 ※(1)~(3)の令和7年度定期接種対象者の生年月日 [PDFファイル/81KB] (4)60歳以上65歳未満の人で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害で日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人 |

| ワクチン |

生ワクチンを1回接種または組換えワクチンを2回接種のいずれかを医師に相談して選択 |

| 自己負担額 |

生ワクチン(1回接種)2,660円 ※生活保護世帯の人は、受給証をお持ちいただければ無料 |

|

実施場所

|

入院中・施設入所中等のやむを得ない理由があり、市内で接種が困難な方は、こちらをご参照ください。 事前に申請が必要です。 |

| 医療機関に持っていくもの |

|

| 健康被害が生じた場合 |

予防接種健康被害救済制度をご覧ください |

| その他 |

・定期接種の対象者がすでに一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。 |

任意接種(周南市独自の助成)

令和7年度定期接種の対象とならない人のうち、下記の対象者へ周南市独自の助成を行います。

| 高リスク者 | 希望者 | |

|---|---|---|

| 対象者 | 接種日時点で50歳以上かつ定期接種対象者に該当しない人で、免疫機能の低下等により帯状疱疹に罹患するリスクが高いと医師が認める人 | 接種日時点で65歳以上かつ定期接種対象者・高リスク者以外の人 |

| ワクチン |

生ワクチンを1回接種または組換えワクチンを2回接種のいずれかを医師に相談して選択 |

同左 |

| 自己負担額 |

生ワクチン(1回接種)2,660円 ※生活保護世帯の人は、受給証をお持ちいただければ無料 |

生ワクチン(1回接種) 組換えワクチン(2回接種) ※いずれも生活保護世帯への減免はありません |

|

実施場所 帯状疱疹実施医療機関一覧 [PDFファイル/315KB]

※周南市独自の制度のため、原則、上記の実施医療機関のみで行います。入院中・施設入所中等のやむを得ない理由があり、市内で接種が困難な方は、周南市健康づくり推進課(0834-22-8553)にご相談ください。 |

同左 | |

| 医療機関に持っていくもの |

|

|

| 健康被害が生じた場合 | 「医薬品副作用被害救済制度<外部リンク>」をご覧ください。 | 同左 |