「海軍燃料廠」および「周南市市長公舎」のストーリー

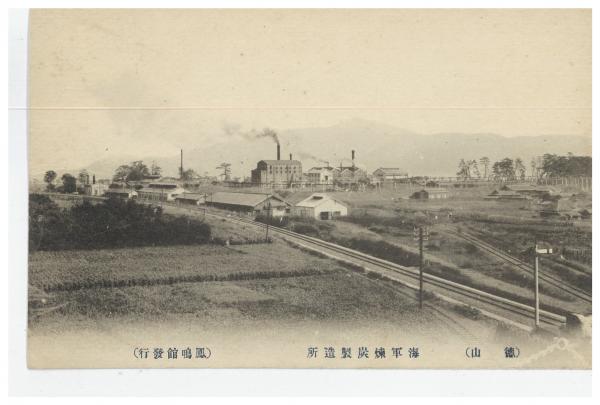

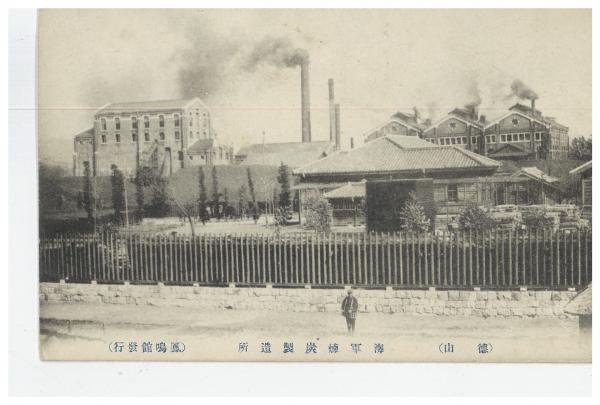

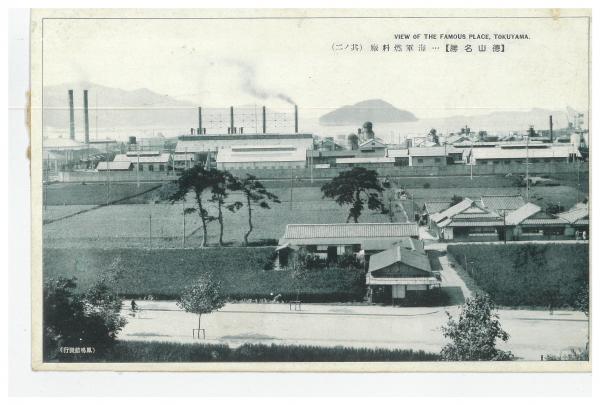

海軍煉炭製造所の誘致

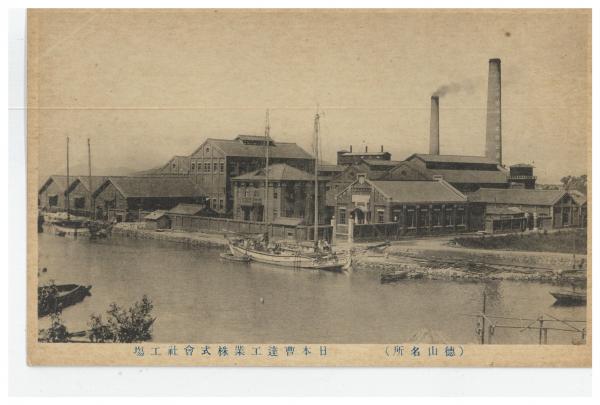

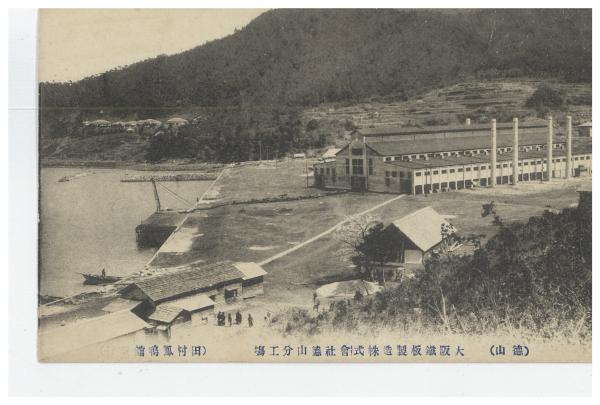

明治34(1901)年、鉄道が下関まで全通して門司~徳山間の連絡船が廃止されると、徳山の町は活気を失いました。その後、海軍が煉炭製造所の建設地を探していることを知った徳山町民は、町勢を盛り返す絶好の機会であるとして積極的な誘致運動を行いました。用水確保などの難問もありましたが、良港に恵まれ、大嶺炭田(美祢市)に近いことから徳山への建設が決まり、明治38(1905)年に煉炭製造所が設立されました。これを機に、大正5(1916)年に日本金属(株)、大正7(1918)年に大阪鐵板製造(株)と日本曹達工業(株)の工場が竣工して操業をはじめ、徳山は工業都市としての第一歩を踏み出しました。

煉炭製造所から燃料廠へ

大正10(1921)年、煉炭製造所は海軍燃料廠へ組織を改めました。現在の市長公舎は大正15(1926)年に海軍燃料廠の廠長官舎として建設された建造物です。これは燃料廠への改組によって廠長職は少将が勤めることとなったことにより、新たに将官級の官舎が必要になったためと考えられます。また、廠長官舎の周辺には、将校の官舎や集会所など海軍関連の施設が整備されていました。

徳山空襲

徳山の海軍燃料廠は、昭和16(1941)年に第三海軍燃料廠と改称され、三重県四日市市の第二海軍燃料廠とともに、海軍の石油精製の主力燃料廠として施設が拡張されました。その後、昭和20(1945)年5月10日に燃料廠、7月27日には市街地を対象とした空襲を受け、徳山のまちは大きな被害を受けました。

戦後の海軍燃料廠跡地

終戦後、連合国軍は日本の軍需施設を接収し、徳山の海軍燃料廠跡地も連合国軍の管理下に置かれましたが、昭和30(1955)年に日本政府に返却され、その翌年、敷地の一部は、出光興産(株)へ払い下げが決定されました。出光興産(株)は、昭和32(1957)年に製油所の第1期工事を完成させ、石油の生産を始めました。

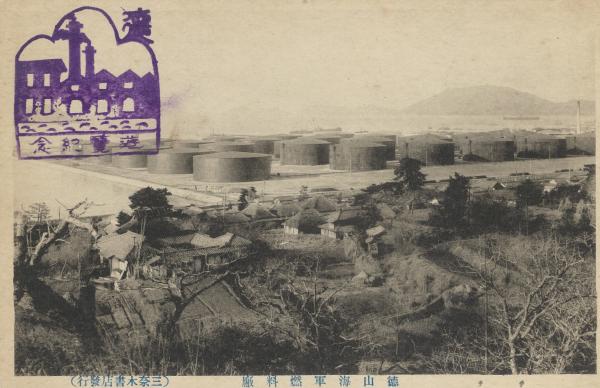

大迫田地下貯油タンク群

戦前、大迫田には海軍燃料廠の巨大な地下貯油タンク12基が建設され、油送管は燃料廠と直結していました。円形のタンクは分厚い鉄筋コンクリート造りで、直径88メートル、高さ11メートル、270本の支柱からなり、5万トンの重油の貯蔵が可能でした。戦後、国から全国の旧軍用タンク底油の汲み取り作業を請け負った出光興産(株)は、昭和21(1946)年から燃料廠、大浦油槽所、大迫田地下貯油タンクの作業を開始して、翌年終了しました。その後、大迫田地下貯油タンク群は、昭和43(1968)年から始まった周南緑地の建設工事により撤去され、運動場、庭球場、水泳場などが整備されました。

戦後の廠長官舎

空襲による被害を免れた廠長官舎は、終戦後、他の軍関係資産と同様に大蔵省の管理に移されましたが、昭和21(1946)年に旧徳山市が大蔵省から一時使用の許可を得て市長公舎として使用を始め、昭和25(1950)年に大蔵省から払い下げを受け、以後、旧徳山市、周南市の歴代市長が入居しました。洋館は大きな切妻屋根が印象的で穏やかな外観をもち、和館は十畳座敷などのある良質な和風住宅となっています。大正時代を象徴する典型的な建築スタイルである洋館部分と和館部分を併せ持つ、和洋折衷様式が特徴です。「洋館」は、「国土の歴史的景観に貢献しているもの」、「和館」は、「造形の規範となっているもの」として評価を受け、いずれも平成20(2008)年に国の登録有形文化財となりました。