回天出撃のストーリー

大津島は、徳山港から南西10kmに浮かぶ島です。島の東部は波穏やかな海岸で美しい砂浜が広がり、また南部は一部が瀬戸内海国立公園に指定され、眺望・景観ともに優れています。大津島には、太平洋戦争末期に造られた人間魚雷「回天」の訓練基地跡が全国で唯一残っています。「回天」は、魚雷に大量の爆薬を搭載し、人間が直接操縦して敵艦に体当たりするという特攻兵器です。全国では大津島、後に光、平生、大神(大分県)を含めた4カ所に回天訓練基地がつくられ、各地から20歳前後の若者が集まり、毎日厳しい練習をくりかえし、出撃していきました。

大津島基地からはじめての出撃隊は菊水隊と名付けられ、昭和19(1944)年11月8日に出撃しました。その後も光基地や平生基地を含め、金剛隊、千早隊、神武隊、多々良隊、天武隊、振武隊、轟隊、多聞隊の各隊が南太平洋各地へ出撃していきました。また、昭和20(1945)年3月からは日本本土を守るため、関東から九州の太平洋沿岸に基地回天隊が配備されましたが、第一回天隊(白竜隊)は沖縄に向かう途上で消息不明となりました。

搭乗員の選抜は対象者一人ずつを面接して決定したといわれます。下士官も搭乗員に選ばれましたが、その選抜は下士官が所属する分隊の分隊長が行っていました。出撃が決まった隊員は、自宅への最後の帰郷が許されます。ただし、休暇が取れた理由などを家族に話すことは許されず、翌日には基地に戻りました。

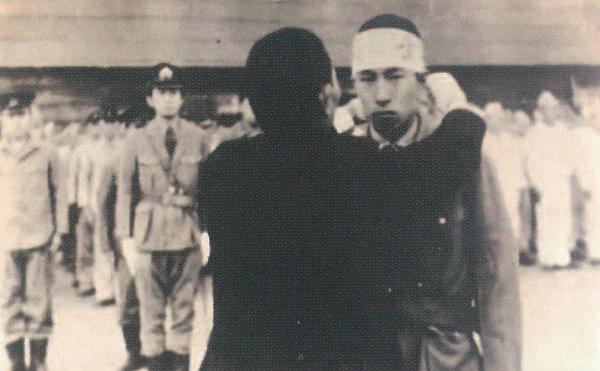

出撃の前日、基地の北端にあった下士官宿舎前の練兵場、現在の回天記念館の前庭で短刀授与式が行われました。これは、古代の日本において、天皇が地方の騒動を収拾に向かう将軍などに、その任を託すという意味で刀を渡していた節刀を授与する儀式にちなんだものです。授与式の後、搭乗員たちは彼らが運んでいく潜水艦の艦長も加わり記念写真を撮りました。

短刀授与式(菊水隊)

短刀授与式(菊水隊)

現、回天記念館前庭

現、回天記念館前庭

記念写真(菊水隊)

記念写真(菊水隊)

出撃当日の夜、当時、旧徳山市街地にあり、海軍関係者もよく利用していた料亭松政において壮行会が開かれました。その松政で仲居として働き、搭乗員たちから母として慕われた「お重(しげ)さん」こと倉重アサ子さんは、後日隊員たちの出撃を知り、涙されたといわれています。

松政(旧徳山市)

松政(旧徳山市)

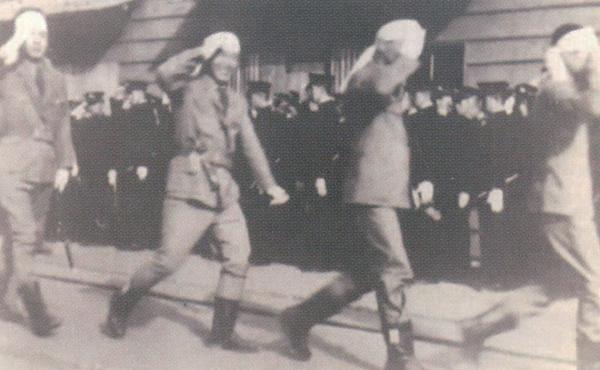

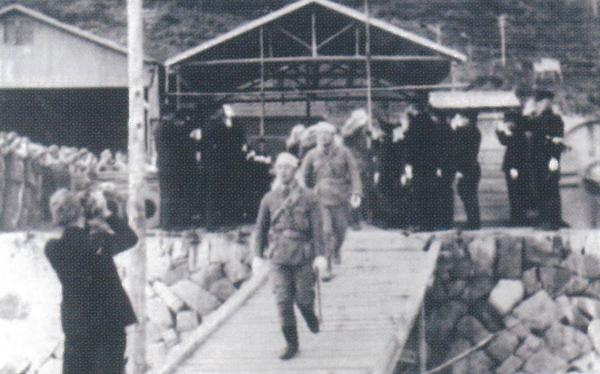

基地からの出撃場所は、徳山湾に面した現在の大津島小・中学校の東側岸壁に設置してあった桟橋でした。当日、搭乗員たちは、七生報国(しちしょうほうこく)の鉢巻きをしめ、基地に残る隊員たちに見送られながら桟橋に向かいます。そして桟橋に待機している内火艇(ないかてい)に乗り込み、沖合に停泊している、事前に回天を搭載した潜水艦まで移動します。

はちまき受領(多々良隊)

はちまき受領(多々良隊)

桟橋へ移動(多々良隊)

桟橋へ移動(多々良隊)

桟橋(千早隊)

桟橋(千早隊)

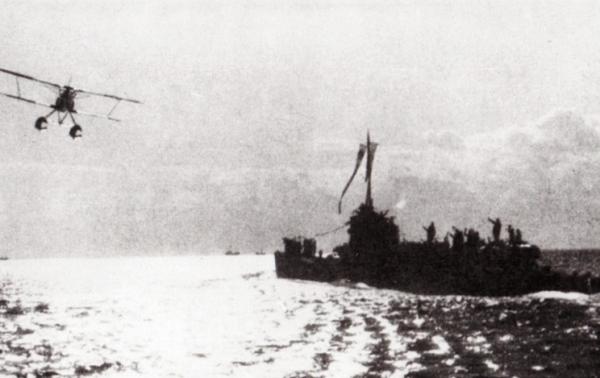

潜水艦上では、司令長官から直接、訓示を受けます。潜水艦が出航し始めると隊員たちは見送る人々に軍刀を振るなどして、徳山湾を後にしました。

司令長官訓示(菊水隊)

司令長官訓示(菊水隊)

潜水艦出航

潜水艦出航

こうした回天作戦により、搭乗員106人と整備員など39人だけでなく、回天を搭載した潜水艦の乗組員811人が帰らぬ人となりました。

周南市回天記念館

周南市外の回天訓練基地

光基地

昭和19年11月25日に開隊され、12月1日から訓練が開始されました。大津島基地には潜水艦に回天を搭載するためのクレーンがないことから、大津島基地から出撃の際は、光基地で搭載作業を行っていました。なお、光海軍工廠では、昭和19年11月、回天四型を組立・製作する目的で回天工作隊が結成され、200名が作業に携わりましたが、実用化には至りませんでした。光市文化センターでは、約50年前に市内の海岸で見つかった回天の頭部が展示されています。

光市文化センター(ホームページ)<外部リンク>

平生基地

昭和20年3月1日に開隊され、4月17日から訓練が開始されました。平生基地からは、伊号第58潜水艦で多聞隊、伊号第159潜水艦で神州隊が出撃していますが、神州隊は終戦により呼び返されました。戦後は、進駐軍の駐屯地、その後は、矯正施設として使われた後、平成13年にすべての建物が解体され、現在その一部は工場用地となっています。平成16年には阿多田交流館が開館し、搭乗員の遺品等、当時の資料約400点と映画「出口のない海」で使われた回天のレプリカが展示されています。

阿多田交流館 (ホームページ)<外部リンク>

大神基地(大分県)

昭和20年4月に開隊され、5月から訓練が開始されました。当初、大神海軍工廠として、大型戦艦や空母を建設することが可能な施設を設置する計画でしたが、戦局の悪化により中止となり、その予定地の一部を使用して昭和19年の秋から回天基地が造られました。そのため、4カ所の訓練基地のうち最も広い敷地面積を有していました。8月に初めての出撃が計画されますが、終戦により中止となったため、回天作戦による戦死者がいない唯一の基地となりました。